Shadowing (Kenji)

2022, Color Video with Sound (QVGA)

16 Minutes 24 Seconds

Script, Edit & Direction: Yuki Harada

Narration: Kali Alexander, Yuki Harada

Pidgin English: Kali Alexander

English Script Editing: Andreas Christian Stuhlmann

Cooperation: Rina Long, Hyesu Cho, Mai Harada, Akane Tanaka

Based on Obake: Ghost Stories in Hawai’i by Glen Grant

シャドーイング(ケンジ)

2022年、ヴィデオ(QVGA、カラー、サウンド)

16分24秒

脚本・編集・監督:原田裕規

朗読:カリ・アレクサンダー、原田裕規

ピジン英語:カリ・アレクサンダー

英文編集:アンドレアス・シュトゥールマン

協力:ロング里那、チョ・ヘス、原田真衣、田中茜

底本:グレン・グラント『ハワイ妖怪ツアー』

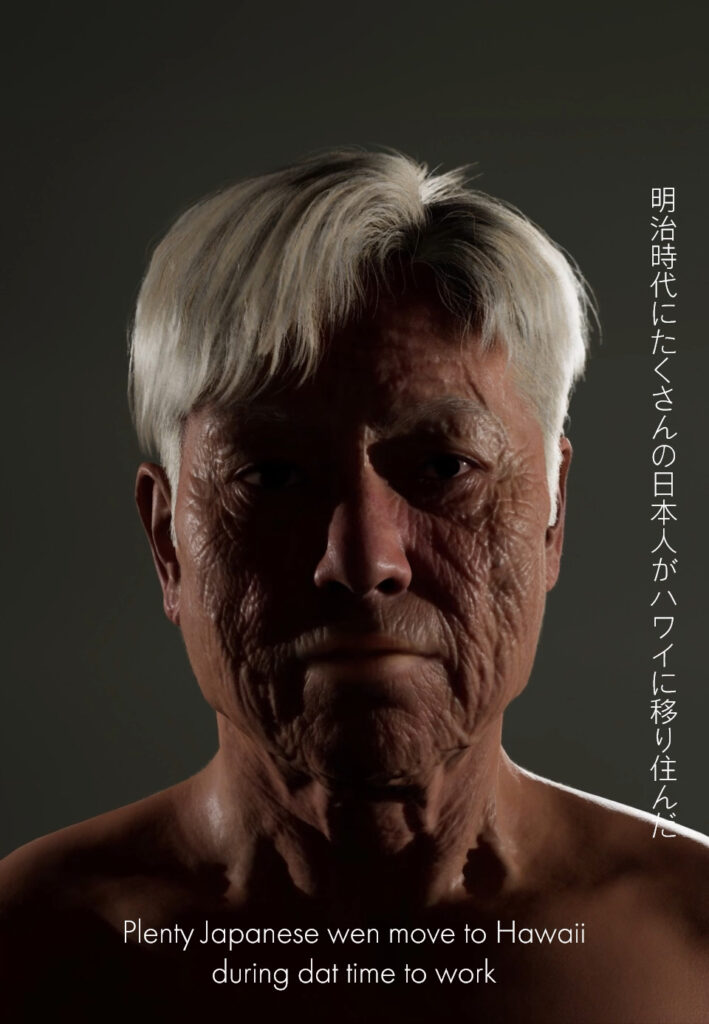

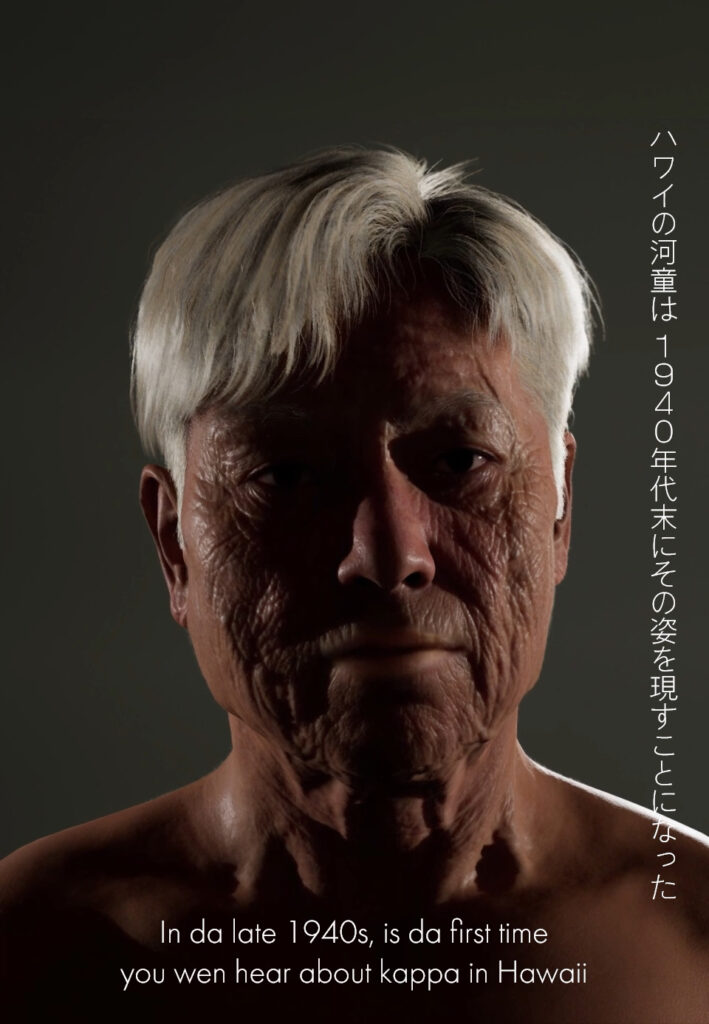

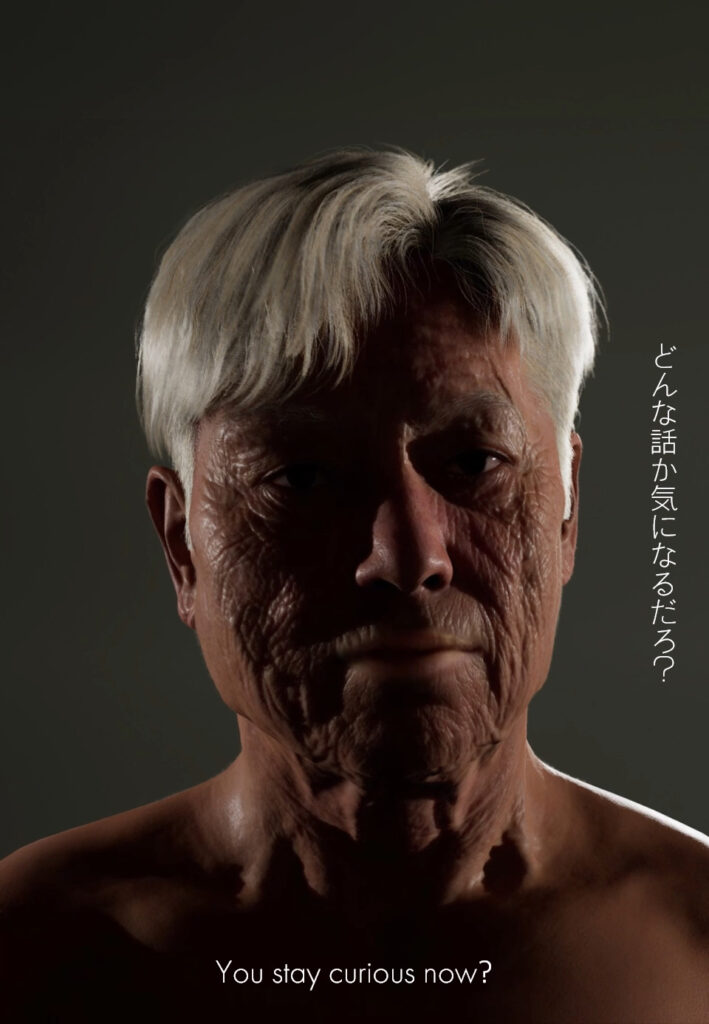

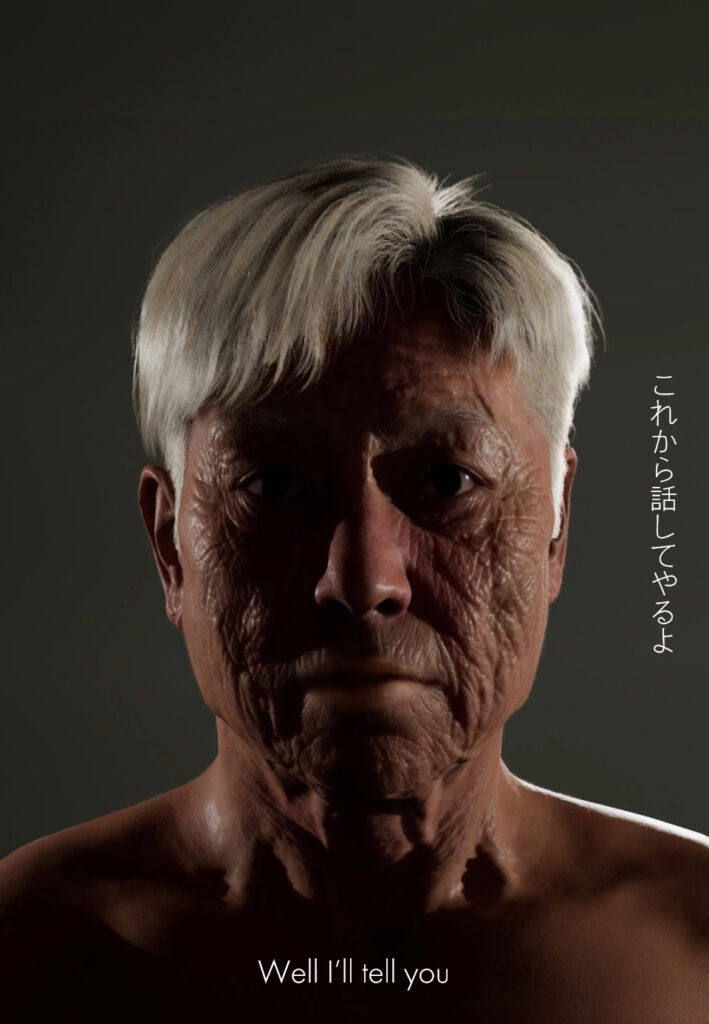

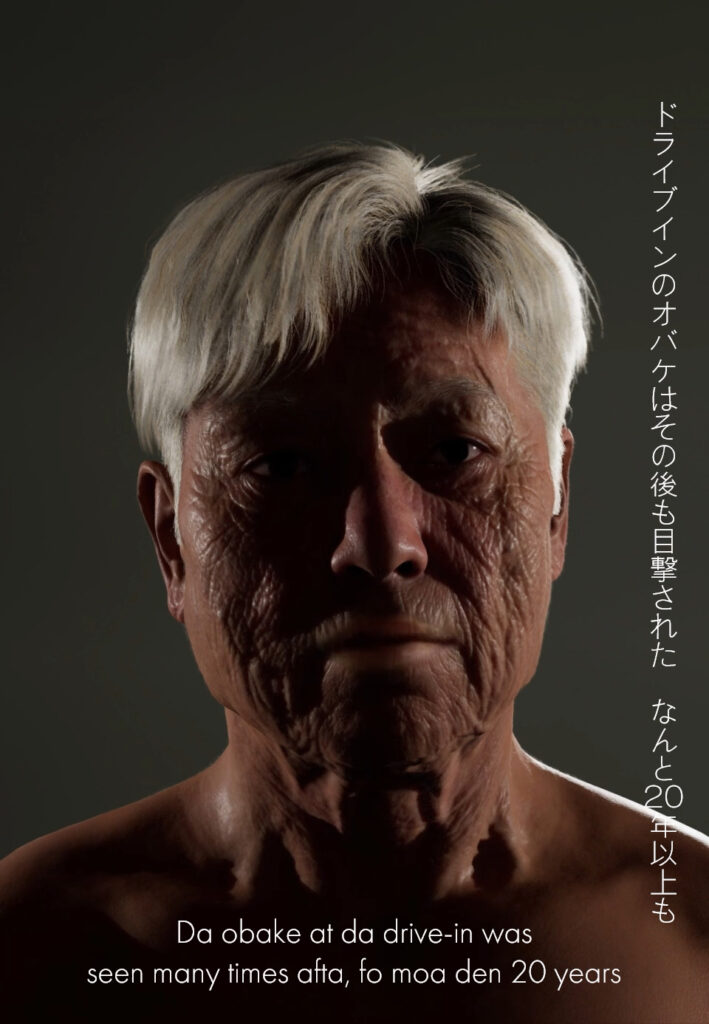

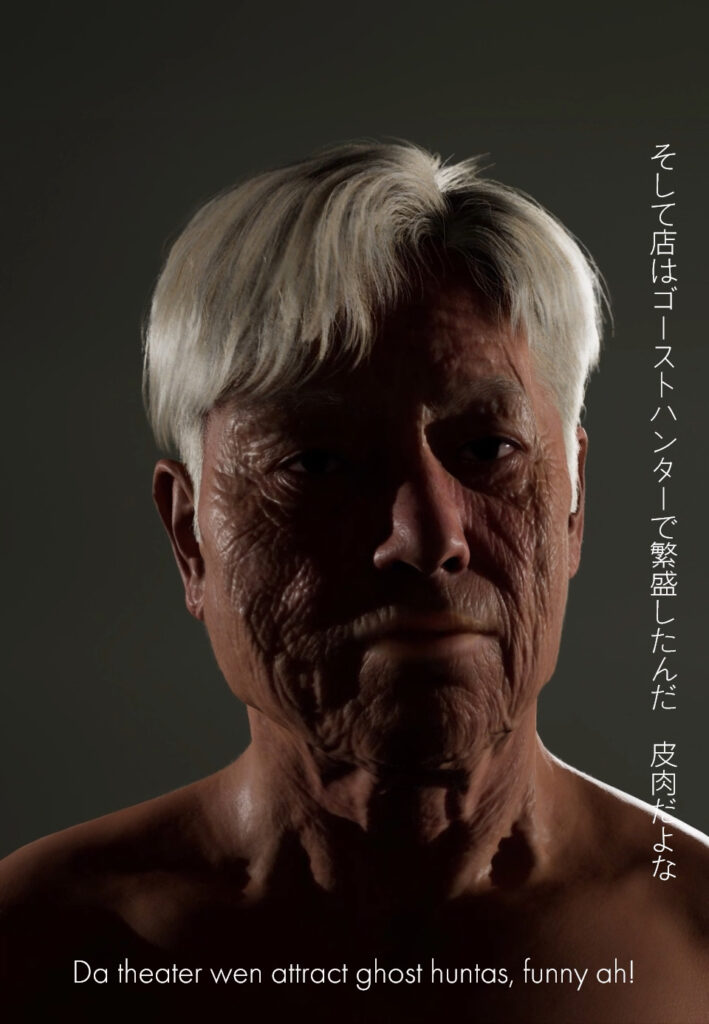

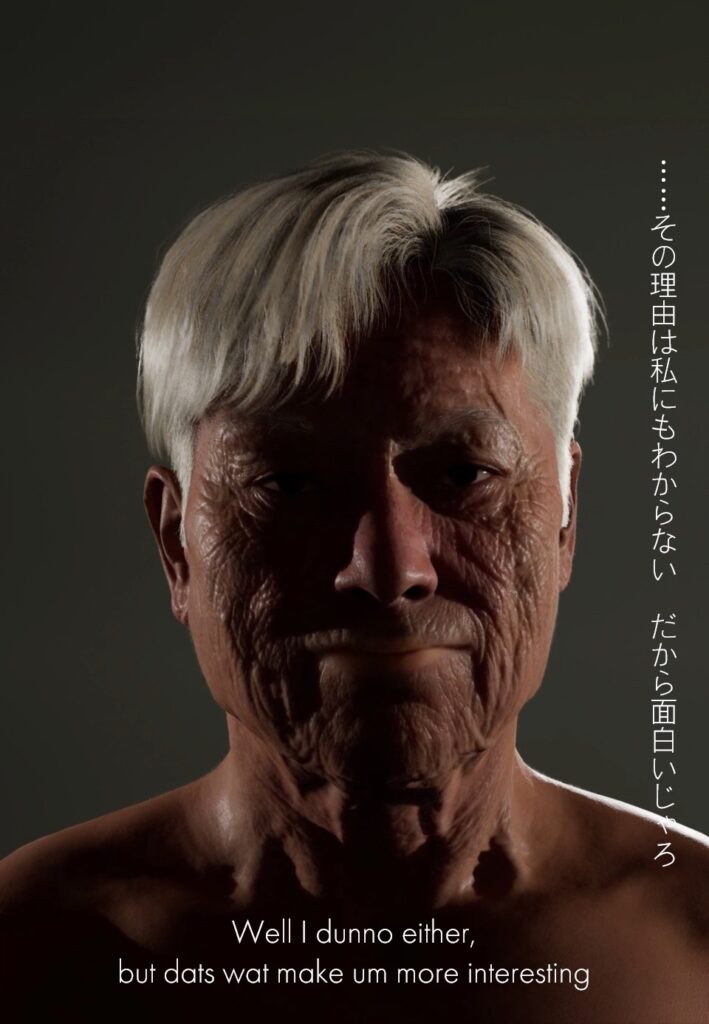

本作は、ハワイ出身の日系アメリカ人をモデルに制作されたデジタルヒューマン/映像作品です。作中で話されているのは、ハワイで暮らす日系アメリカ人が代々語り継いできた「オバケ・ストーリー」。

19世紀以降、ハワイには世界中の人々が移り住みました。中でも日本からの移民者が多く、作家の出身地でもある瀬戸内海沿岸地域(山口・広島など)の出身者はその多数派を占めています。2019年から原田はハワイでのリサーチを開始しました。世界中の人々が集まったハワイでは、数多くのトランスナショナルな文化が育まれましたが、とりわけ原田が着目したのが「ピジン語」です。

ピジン語とは、ふたつ以上の言語が接触したことで生まれる混成語(mixed language)のこと。本作では、ハワイで独自に発展した「ピジン英語」による物語の朗読が試みられています。

足掛かりになるのは、ハワイで活躍した作家・歴史家のグレン・グラント(1947–2003)が日系アメリカ人から聞き取った「オバケ・ストーリー」。原田はまず、グラントの集めた民間伝承を「デジタルヒューマンの視点」に翻案した上で、その内容をピジン英語化。次に、ハワイ生まれの日系アメリカ人が物語を朗読し、その音声を原田がシャドーイング(復唱)。そして、その表情の動きをフェイストラッキングでデジタルヒューマンがシャドーイング(同期)しています。

このように、本作では「シャドーイング」という言葉がさまざまな意味で解釈されています。たとえば、ストーリーの随所には古代ローマの学者プリニウスによる「絵画の起源」の逸話が挿入されました。プリニウスは、絵画芸術の起源が「人間の影の輪郭をなぞること」にあると考えましたが、この行為もまた広義のシャドーイングであると原田は捉えています。

その一方で、ソフトウェアの無償提供やスマホアプリ化などにより、近年ではデジタルヒューマンやフェイストラッキング技術の民主化が進められています。本作の制作過程では、スマートフォンによるフェイストラッキングが用いられましたが、人の表情や感情を追い掛けるフェイストラッキングもまた、現代のシャドーイングであると原田は考えました。

このように、古代の逸話から現代のテクノロジーに至るまで、さまざまなシャドーイングを用いることで、移民がハワイにもたらした民間伝承を翻案すること。それによって本作は、トランスナショナルな人間の生と「影」の関係を描き出しています。

《Shadowing》は原田が実際に対面取材した、ハワイ出身・在住の日系アメリカ人男性の外見をモデルに生成された「デジタルヒューマン」が登場する映像作品である。映像自体は16分程度と短く、画面ではデジタルヒューマンがいくつかのエピソードを語る以上の出来事は起きないが、作品の構造はおそろしく入り組んでいる。

先述のとおり、本作ではスクリーンに映るひとりの人物像に対して2名の声が聞こえてくる。声の内訳は作者の原田と、ハワイ出身・在住の日系人の男性だ(*1)。ところが原田と日系人は、同じ文章を同時に読み上げているわけでも、声優のように映像に声をあてているわけでもない。実態に即して言うと、原田が日系人の声をシャドーイング(復唱)して終始追いかけているのだ。デジタルヒューマンの表情は、声を発する原田の顔の動きに同期されている。つまり、スクリーンに映る男性の表情は原田のそれと紐づいており、彼は作者が「化けた」アバター的存在とみることもできる。[……]

「オバケだから言えること。塚本麻莉評「原田裕規個展 Shadowing」」『ウェブ版 美術手帖』(2022.12.13)より

Shadowing (Dan)

2023, video (WXGA, color, sound)

4 minutes and 58 seconds

Script, Edit & Direction: Yuki Harada

Narration: Dwayne Mukai, Yuki Harada

Pidgin English: Dwayne Mukai

English Script Editing: James Koetting

Yamaguchi Dialect: Jiro Fujii

Coopœeration: Rene Michie Kimura

Based on My Grandfather by Tsuneichi Miyamoto

シャドーイング(ダン)

2023年、ヴィデオ(WXGA、カラー、サウンド)

4分58秒

脚本・編集・監督:原田裕規

朗読:ドウェイン・ムカイ、原田裕規

ピジン英語:ドウェイン・ムカイ

英文編集:ジェームス・ケティング

山口弁:藤井治郎

協力:リーン・ミチエ・キムラ

底本:宮本常一「私の祖父」

Borrowing the figure of a man in his prime, Harada tells a story about a dog named Kuro and a little raccoon named Mameda. The story was drawn from “My Grandfather,” an essay published in 1958 by the folklorist Tsuneichi Miyamoto (1907-81). A native of Suo-Oshima, Miyamoto did thoroughgoing fieldwork that took him to all parts of Japan, and focused on the lives of ordinary people that had been neglected by conventional history with a capital “H.” In “My Grandfather,” he reminisces about the character and doings of his own grandfather, Ichigoro. The essay paints a portrait of the “extremely ordinary” Ichigoro, who lived almost all of his life as a peasant on Oshima, with respect and love.

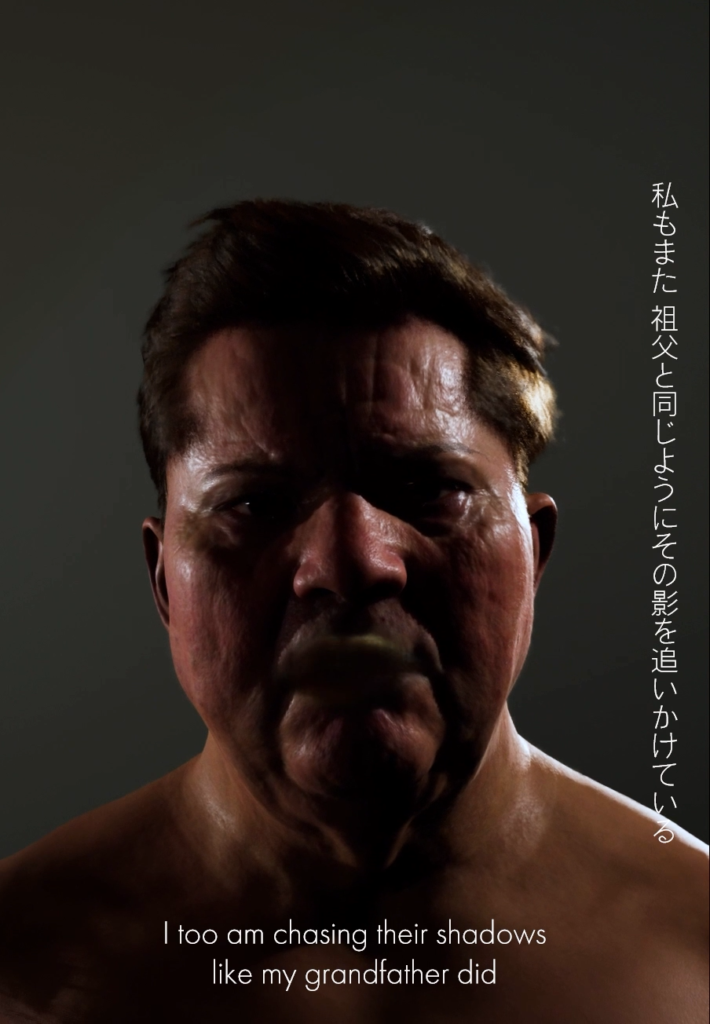

Harada adapted “My Grandfather” from the perspectives of both Miyamoto and his grandfather. The anecdotes told from Ichigoro’s perspective are related in Pidgin English, and those from Miyamoto’s perspective, in standard English. This makes it seem as if Ichigoro had emigrated to Hawaii. Furthermore, Harada’s act of “chasing” (shadowing) the voice of the Japanese-American is linked here with the way that the “I” of the present (Miyamoto) “chases” (recalls) the figure of his grandfather in his memory, thereby adding even more depth to the structure of this work.

壮年期の男性の姿を借りて原田が語るのは、クロという犬や小さなタヌキ「マメダ」のエピソード。これらの物語は、民俗学者・宮本常一(1907–81)による58年のエッセイ「私の祖父」を典拠としています。周防大島出身の宮本は、全国を歩いて徹底したフィールドワークを行い、大文字の歴史から取りこぼされてきた庶民の暮らしに注目しました。宮本自身の祖父の人となりや思い出話を綴った「私の祖父」において、宮本は生涯のほとんどを大島の百姓として生きた「きわめて平凡な」祖父・市五郎の姿を、尊敬と愛情をもって描写しています。 宮本と祖父、両者の視点から「私の祖父」を翻案した原田は、市五郎視点のエピソードをピジン英語、宮本視点のものを標準英語で語ることで、まるで祖父・市五郎がハワイ移民であったかのように読める演出を施しました。さらに、日系アメリカ人の声を原田自身が「追いかける(シャドーイング)」行為は、ここでは過去の祖父の姿を、現在の私-宮本が記憶の中で「追いかける(追憶)」という行為とリンクし、作品の構造にいっそうの奥行きを与えています。

Shadowing (Maiko)

2023, video (WXGA, color, sound)

7 minutes and 56 seconds

Script, Edit & Direction: Yuki Harada

Narration: Rene Michie Kimura, Yuki Harada

Pidgin English: Rene Michie Kimura

English Script Editing: James Koetting

Cooperation: Kali Alexander, Rina Long

シャドーイング(マイコ)

2023年、ヴィデオ(WXGA、カラー、サウンド)

7分56秒

脚本・編集・監督:原田裕規

朗読:リーン・ミチエ・キムラ、原田裕規

ピジン英語:リーン・ミチエ・キムラ

英文編集:ジェームス・ケティング

協力:カリ・アレクサンダー、ロング里那

Making a good match with the place where it is shown (the kitchen), this video takes up chicken hekka, a local Hawaiian dish.

As related in the work, chicken hekka has Japanese roots. Other foods originally brought over by Japanese immigrants can still be found on dinner tables and supermarkets in Hawaii, such as musubi (rice ball) and manju (steamed bun with filling). Immigrants from around the world brought elements of their respective dietary cultures to Hawaii. While some dishes are faithful to the original recipes, others were localized and underwent distinctive changes in respect of appearance and taste.

At the same time, regardless of the origins, the taste of that particular favorite made that special person never disappears from anyone’s memory. As a matter of fact, part of this work is based on the memories of the Japanese-American woman who reads the script in both standard and Pidgin English.

台所という展示場所にふさわしく、ここでは「チキンヘッカ」と呼ばれるハワイの郷土料理が取り上げられています。

作中で語られるとおり、チキンヘッカは日本にルーツをもつ料理。このほかハワイでは、「ムスビ」や「マンジュウ」など、かつて日本人移民が伝えた食べ物が今なお家庭の食卓やスーパーに並びます。世界各国からハワイにもたらされた食文化は、元のレシピに忠実なものもあれば、ローカライズされて外見や風味が独自に変化したものなどさまざまです。

他方、由来がどうあれ、大切な誰かが作ってくれた「あの料理」の味わいは、個人の記憶から消えることはありません。実のところ、本作の一部は、英語・ピジン英語の台本を朗読した日系アメリカ人女性の思い出に基づいています。

Shadowing (Suzu)

2023, video (WXGA, color, sound)

5 minutes and 15 seconds

Script, Edit & Direction: Yuki Harada

Narration: Marie Otani, Yuki Harada

Pidgin English: Marie Otani

English Script Editing: James Koetting

Yamaguchi Dialect: Hiroko Fujii

Cooperation: Kali Alexander, Rene Michie Kimura

Based on Japanese Immigrant Clothing in Hawaii 1885-1941 by Barbara F. Kawakami

シャドーイング(スズ)

2023年、ヴィデオ(WXGA、カラー、サウンド)

5分15秒

脚本・編集・監督:原田裕規

朗読:大谷マリー、原田裕規

ピジン英語:大谷マリー

英文編集:ジェームス・ケティング

山口弁:藤井博子

協力:カリ・アレクサンダー、リーン・ミチエ・キムラ

底本:バーバラ・F・川上『ハワイ日系移民の服飾史』

In addition to seeing the Museum’s display of modern clothes brought back from Hawaii, visitors can hear a story connected with the clothing of Japanese immigrants in this video work.

A cultural fusion between the native countries of immigrants and Hawaii can be found not only in the fields of language and cuisine, but also in that of clothing. Early Japanese immigrants wore Japanese-style clothing, but it was subsequently customized in unique ways because it was not suitable for the climate and labor environment in Hawaii as is. This is exemplified by two types of clothing that were created in this fashion: hanahana wear, a variety of work clothes displayed at the Museum entrance on the first floor, and kappadachi (the video describes how to make one). Even just a single article of clothing worn by an immigrant conveys the resilient spirit of people determined to adapt to their circumstances.

ハワイから持ち帰られたモダンな洋服と共にご覧いただくのは、日本人移民の服装にまつわる物語です。

言語や食だけでなく服飾の分野においても、移民の母国とハワイの文化的融合はみられます。初期の日本人移民は和服を着ていましたが、ハワイの気候や労働環境に適さなかったため、移民たちは衣服を独自にカスタマイズしました。資料館の1階玄関でみなさんを出迎えた労働着「ハナハナウェア」、そして作中で作り方が解説される「カッパダチ」は、そうして生み出されたものの一例です。移民が纏った衣服一枚をとっても、日々を生きるため、状況に適応していく逞しい人間の性を読み取ることができるのです。

Shadowing (Tomigoro)

2023, video (WXGA, color, sound)

5 minutes and 18 seconds

Script, Edit & Direction: Yuki Harada

Narration: Larry Higa, Yuki Harada

Pidgin English: Larry Higa

English Script Editing: James Koetting

Cooperation: Marie Otani, Miyo Higa, Mari Tsukamoto

Based on Grandpa Kajita Tomigoro, Umi Yukaba by Tsuneichi Miyamoto

シャドーイング(トミゴロウ)

2023年、ヴィデオ(WXGA、カラー、サウンド)

5分18秒

脚本・編集・監督:原田裕規

朗読:比嘉ラリー、原田裕規

ピジン英語:比嘉ラリー

英文編集:ジェームス・ケティング

協力:大谷マリー、比嘉美代、塚本麻莉

底本:宮本常一「梶田富五郎翁」「海ゆかば」

“Unlike the farmers, the men of the sea had a daredevil spirit and strong heart that believed in possibilities.”

– From Tsuneichi Miyamoto, “Umi Yukaba” Japanese Seafarers, 1974.

The sources of the narrative in this work are two short essays by Tsuneichi Miyamoto, “Umi Yukaba” and “Grandpa Kajita Tomigoro.” Miyamoto describes the lives of fishermen beginning in the Meiji era in the former and tells stories taken from dictations of oral accounts by Kajita, who migrated from Suo-Oshima to Tsushima, in the latter. Harada superimposes these materials on the lifestyle of emigrants who crossed the sea and made the journey to Hawaii.

Unlike the other works in the Shadowing series, this one is occupied mostly by sections in which the script is read by Harada alone, i.e., by the artist’s monologue. “Wherever I go and whatever I do, I can never escape from myself.” Acting the part of a youth, Harada repeatedly makes this statement while interweaving anecdotes and tales about Miyamoto and the Japanese immigrants in Hawaii.

Lastly, I would like to comment on the translation of the script for Kajita’s lines, one of which was also chosen for the title of this exhibition. The translation was made by a Nisei man over 90 years old. Born in Hawaii, he is a native speaker of Pidgin English. He transformed the words of Kajita/Miyamoto into Pidgin English as shown below and recited the results. He also was a major inspiration for the production of these works by Harada.

Kajita-Miyamoto: Yappari yo no naka de ichiban erai no ga ningen no yo de goisu.

Standard English: When you come down to it, the greatest creatures in this world are human beings.

Pidgin English: Go stay go Pakiki all da time! Eh…no give up ’til you pau!

(Literal translation: Fight on forever! Don’t give up until the end!)

海の男たちには農民に見られぬ無鉄砲さと可能性を信ずる心がつよかった。

──宮本常一「海ゆかば」『日本の海洋民』(1974)より

本作で取り上げられた物語の典拠は、「海ゆかば」や「梶田富五郎翁」といった宮本常一の短編エッセイ。宮本が明治期以降の漁民の生き方について綴った「海ゆかば」と、周防大島から対馬へと移り住んだ梶田翁からの聞書から取り入れたエピソードを、原田は海を越えてハワイへと旅立った移民たちの生き様に重ねました。

ほかの「Shadowing」シリーズと異なり、本作は原田が単独で台本を読み上げるパート、すなわち作家の「ひとり語り」が大半を占めています。どこへ行っても、何をやっても、私は私から逃れることはできない──少年に扮した原田は、宮本やハワイ移民のエピソードを織り交ぜながら、繰り返しそのことを伝えます。

最後に、展覧会名にも採用した梶田翁の台詞の翻訳についてご紹介しましょう。これを訳したのは、齢90を超える日系アメリカ人二世の男性。ハワイ出身でピジン英語ネイティブのこの男性は、梶田翁-宮本の言葉を次のように「ピジン英語化」して朗読し、原田の制作に大きなインスピレーションを与えました。

やっぱり世の中で一ばんえらいのが人間のようでごいす

Go stay go Pakiki all da time ! Eh…no give up ‘til you pau !

(直訳:いつだって抵抗する! ああ、最後まで諦めない!)

Photo: Takuya Matsumi

ここで、「シャドーイング」すなわち「声をなぞる」という行為は、本作を多重的な意味へと拡げていく。まず、「英語の発音を追いかけて反復する学習法」という第一義的な意味は、移民1世たちの英語習得過程そのものを示す。そして、祖父母の代になった彼らが話すピジン英語の訛りが、「子ども時代の記憶」として、3世さらには4世によって語られ直され、「現在語られる正しい英語の発音」のなかに残響のように響き続ける。それは、祖先や先人たちの影を追う「ピジン英語のシャドーイング」という形の記憶の継承だ。実際の日系人の声を通して、ひとつの語りのなかに複数の言語と世代が混じり合う。さらにその語りを、日本語訛りの英語で原田がシャドーイングする。それは、輪郭線が曖昧に重なり合った、聴きとりにくい声だ。だが、現在の日本社会で半ば忘れられて亡霊化した日系移民の記憶を現在に継承することは、こうした複数の声と主体が混じり合う語りによってこそ可能なのではないか。「単一の声」ではないこと。それは、「ハワイ移民の生と記憶」が、ひとつの明確な声に集約できない複雑さとともにあることの示唆でもある。

高嶋慈「原田裕規「やっぱり世の中で一ばんえらいのが人間のようでごいす」」レビュー『artscape』(2023.8.1)より