集英社のウェブサイトで「弊社刊『青の純度』につきまして」という文書が公開されました。

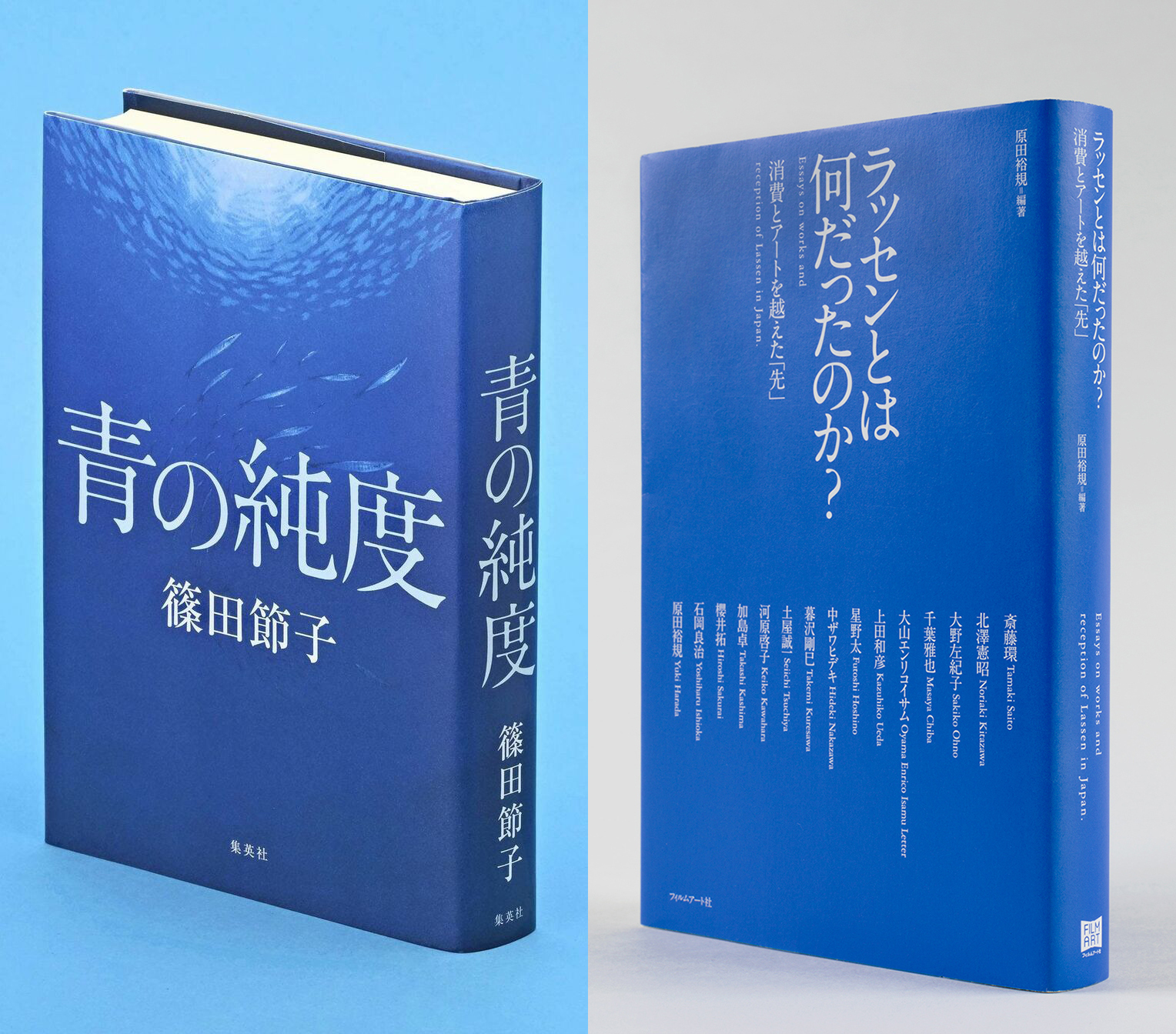

そこには、篠田節子著『青の純度』(集英社)の執筆にあたり、篠田氏がラッセン氏に関する拙著(『ラッセンとは何だったのか?』『評伝クリスチャン・ラッセン』『とるにたらない美術』など)を読んでおらず、参照もしていないという内容が記されていました。

そもそも私は共同通信社からの依頼を受けて同書の新聞書評を執筆しましたが、その事実に対して「原田氏が直接弊社に問い合わせをされず、「書評」という形をとって一方的にご意見を表明されたことに対して大変遺憾に思っておりました」という意見が示されています。

また、この文書の発表に先立ち、集英社に事実確認の問い合わせをしていたTokyo Art Beatに対しては、締切日時を経過した後に電話にて「回答をしない」との連絡があったそうです(当該記事)。

そして、かねてより集英社に事実確認を進めていたフィルムアート社と私に対しては、「篠田氏が『ラッセンとは何だったのか?』を図書館で借りた事実はあるものの、内容を読まずに返却したため、参照はしていない」という旨の回答が行われました。

私としては、こうした一連の回答には納得しておらず、大変残念に思っています。

繰り返しになりますが、本件における私の考えは以下の通りです。

1. 『青の純度』がラッセン氏を念頭に置いた小説であると思われること

2. ラッセン氏に関する先行研究は、拙著を除きほとんど存在していないこと

3. 拙著と『青の純度』には類似する内容がたびたび登場していること

もっとも、篠田氏が拙著を参照していながら、何らかのやむにやまれぬ事情で参考文献リストから拙著を除外した可能性も想定しました(同書の参考文献リストには、拙著以外の情報は掲載されています)。そこで集英社に事実確認を行うに際しては、対談の実施なども含めて、できるだけ平和的な落とし所を探りたいという意向を伝えていました。

そうした働きかけに対しても、先方から冒頭のような回答がなされてしまい、強い徒労を感じています。

図書館で借りた本を実際に読んでいたか/いないかは、図書館で借りた本人(=篠田氏)以外には、その真実を確かめることができません。

もし「実際には読んでいたのではないか」と疑問を抱いたところで、それを客観的に証明するすべはありません。

そのようなグレーゾーンの中に、真相が隠されてしまったのだと理解しました。

*

『青の純度』は、アートに携わる人々の倫理観をテーマとする作品です。そのメッセージには共感できるところもあったからこそ、作者である篠田氏には、書き手として倫理的に対応してくれることを期待していました。

なお、本件は著作権侵害にあたる事案ではないため、私としては「もし先行研究を参照したのであれば、それを参照した事実を明示してほしい」と〝お願い〟するまでしかできません。

私にとってこの出来事は痛みを伴うものでしたが、関心を寄せてくださった方々の言葉を通して、創作物における先行研究の扱いや、フィクションとノンフィクションの関係性などに関する議論が少しでも蓄積されていくことになれば幸いです。

ただ不幸な炎上として終わるのではなく、これからの表現者や研究者にとって学びある事例として、この出来事が未来の創造的な営みに寄与することを願っています。

このコメントをもって、私から本件に対する発信の締めくくりとさせていただきたいと思います。

2025年10月26日

原田裕規

info:

篠田節子『青の純度』書評(評者:原田裕規)

共同通信配信(全国各紙)

【BOOK】絵画の疑念、物語に昇華 「青の純度」篠田節子著(静岡新聞DIGITAL)

[読書]小説 青の純度 篠田節子著 忘れられた画家を求めて(沖縄タイムス)

書評 小説 青の純度(篠田節子著)(山陰中央新報デジタル)

関連リンク

編著『ラッセンとは何だったのか?』(フィルムアート社、2013年)

単著『とるにたらない美術 ラッセン、心霊写真、レンダリング・ポルノ』(ケンエレブックス、2023年)

単著『評伝クリスチャン・ラッセン 日本に愛された画家』(中央公論新社、2023年)

編著『ラッセンとは何だったのか?[増補改訂版]』(フィルムアート社、2024年)